インテリアコーディネーターに新しいチャンスの時代、

試される提案力

――まずは、昨今御社のアカデミーに入学される方々ついて、おおよその進路を教えていただけますか。

町田 今まで多かったのは、ハウスメーカーさんに就職するケースですね。当校で就職の説明会を開催する際には、ハウスメーカーさんが5、6社来られてプレゼンテーションをして下さいます。ただ、生徒さんの中には、ファブリックや家具、キッチンが好きということで、そのような関係企業に就職する卒業生もいます。入学される方は語学が堪能な方々も多いので、輸入ものの家具を取り扱い、ショールームを構えているような企業からも、営業兼通訳スタッフのような形で幅広く募集の声がかかります。

また、昨今はリフォーム企業も、コーディネーターの採用に積極的になってきている、このような動きが広がってきています。生徒さんに対しては、「自分の強みを武器にして就職すること」を意識してもらうようにしています。インテリアコーディネーターの資格を取得するだけではなく、きちんと実務に活かす能力も必要ですからね。

――例えば、工務店がインテリアコーディネーターさんを業務委託という形などで依頼するケースが増えると、インテリア提案もより活性化すると思うのですが、そのような動きは増えているのでしょうか。

町田 インテリアコーディネーターという仕事は、メーカーサイドからではなくエンドユーザーの要望から生まれた仕事です。しかし昨今はお客様の要望が多様化し、仕事を獲得するために様々なアイデアが必要になってきています。

そのような状況下で私としては、当校の卒業生などに、地元に近いところの工務店さんなどに「ただ雇ってもらうのではなく、工務店さんのお手伝いをできるように自分を売り込みなさい」と、最近は説いています。今は家を建てるとなると、施主様からかなり細かなご要望が入りますので、そこに対応できる力が必要となります。インテリアコーディネーターにとっても、これが新しいチャンスだと思います。

――人口が減少していく日本社会の中で、工務店も淘汰・サバイバルの時代になってきたということで、業界的にも単価を上げようとなっています。内装に関して他社との差別化を図るため、工務店がインテリアコーディネーターとタッグを組むという流れは、非常に自然な流れではないかとも思うのですが、工務店側としてはまだまだそのような意識が根付いてないということでしょうか。

町田 そうでしょうね。なるべくインテリアコーディネーターを入れないで、今まで通りやっていきたいというところが本音だと思います。施主様からの要望や、仕事が極端に減るといった状況にならないと、工務店に限らず日本の企業はなかなか腰を上げないことが多いです。

きちんとインテリアについて、成功した事例を紹介していくことで、「このような事例であれば、当社でもできそうだ」といった流れになっていければと思っています。したがって私は、工務店の方々におすすめしたいのです。

昨今は、良くも悪くも販売競争が激しくなり、工夫しないと家も売れない時代になってきました。したがって、好機到来。私たちインテリアコーディネーターが活躍できる時代が到来しつつあると思っています。ただその分、インテリアコーディネーターのひとりひとりが、それぞれ「何ができるか」を、はっきりとお客様に伝えることができなければ、仕事の獲得も難しいでしょう。お客様に綺麗事だけをお伝えするだけではいけないですからね。

――インテリアコーディネーターは、やはり空間のトレンドには敏感な方が大多数なのでしょうか。

町田 もちろん、お客様が今のインテリアで何が流行っているのかは、できるだけ早く知りたいものです。家具やカーテンなどのメーカーさんは、新商品が出ればその情報提供をしていただけます。これはそれぞれのメーカーさんのPRでもありますから、トレンドかどうかであるかはわかりません。したがって「本当に何が流行っているのか」ということをコーディネーターは知りたいですし、できるならそれを活用したいわけです。

――インテリアコーディネーターの方々は、それぞれ各自がもちろん情報の収集に加え、「このようなコーディネートをしました」といった情報発信もされていると思うのですが、今後コーディネーターの資格を取得される、講座を受講される方にも、情報発信を積極的に行うよう指導されているのでしょうか。

町田 そうですね。エンドユーザーの方々が、いざインテリアのコーディネートを誰かに頼もうとした場合、「どのコーディネーターに誰に頼んでよいか」の判断がなかなか難しいですよね。そのような場合に、個々で情報発信をどれだけできているかが分かれ目になる場合もあります。したがって当校の卒業生の皆さんが意識してされていることは、例えばSNSなどでの情報発信です。自分自身をアピールできるもの、ポートフォリオを作りながら、お客様への周知を図っているわけです。

――実は、私も「インテリアコーディネーター合格テキスト」を購入しています。

町田 資格試験は、トリッキーな問題もありますから注意してください(笑)。当校にも様々なことを勉強したいという方々が入学されますが、ただアカデミーは「資格の勉強」ではなく「仕事ができる人を育てる」学校です。

入学した人たちに最初に言うのは「資格は車の運転で言うなら交通法規。当校では“ハウトゥードライブ”で、どのように運転するかを知りたい方々に来てほしい学校です」と言っています。資格を取得するだけでは、それを活かすことはできませんし、「実際のドライブ」ができないといけませんから。資格や理論だけでは仕事はできませんからね。

脳科学の専門域からのエビデンスにもとづいた、

ストレスアナリストの養成に注力

――卒業されて現場に行かれた方々などへのアフターフォロー、講座なども設けられているのでしょうか。

町田 当アカデミーは定期的に勉強するための講座、例えばカラーコーディネート講座など、卒業生も気軽に参加して勉強できる講座を多く設けています。部屋だけでなくキッチンも含めた提案をしていきたい方や、高齢者住宅も手掛けていきたいコーディネーターもいます。昨今は様々なプロジェクトがたくさんあるので、知らなくてはいけないことが広がってきています。その為、数回の受講でそのような情報をキャッチアップできるような講座も充実させています。

――そのような中で、11月のJAPANTEXでも講演されましたが、「ストレスアナリスト資格」の講座なども開かれていますね。

町田 お陰様でアカデミーも設立46年です。この事業は「エビデンスにもとづくデザインのテスト事業」で、すすめて10年になります。そして、5年前から疲労科学研究所さんの先生方と進めている「エビデンス」への取り組みです。インテリアコーディネーターの仕事の本質を常に考え、さらに社会貢献できる存在にしたいと考えてきました。「ストレスアナリスト」は、あえて「インテリア」や「コーディネート」という文言は使わないことで、これからの時代の様々なニーズを広く包含できる資格としています。

コロナ禍でわかったことは、ストレスに悩む深刻な方々が増えてきていることでした。英国のロンドン大学から発信されてスタートした神経美学の知見を活かしながら、インテリアを医療や福祉などの専門領域に導入して社会貢献をしていきたいと考えています。そしてそのためには、具体的なデータ収集を踏まえたエビデンスに基づく提案が肝要です。したがって、優れたストレスチェック機器を採用し調査・分析を行う「ストレスアナリスト」を育成しながら、エビデンスに基づいたインテリア提案でストレス軽減を図っていこうというものです。

――アカデミーでもストレスチェックを受けることが可能でしょうか。

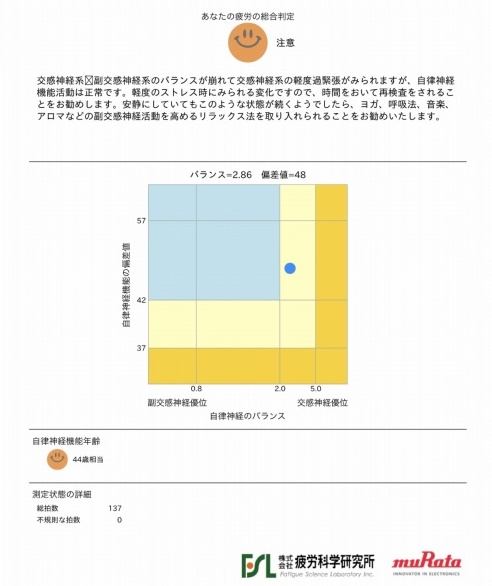

町田 ストレスチェックは、当アカデミーの東京校に「脳シェルター」を設置していますので、こちらで受けることが可能です。この機器は疲労科学研究所と村田製作所が製作したものです。ストレスチェックは2回に分けて測定し、交感神経系と副交感神経系のバランスなどについて、1回目と2回目の測定結果を比較しながら分析を行うのですが、測定の2回目はアートや観葉植物などを見ながらの調査とし、どれほどストレスが下がるかを比較調査します。

アートは副交感神経の働きをバランスよく高めていく効果があり、ストレスを緩和させることを、1400以上の体験データを分析して確認しています。ここでは体験実験のため選定した印象派のクロード・モネを採用した結果、アートが免疫力の向上にもつなげることができることを立証できました。

――今後このストレスアナリスト資格を、しっかりと広めていきたいということですね。

町田 ストレスチェックの結果は、機器によるデータに基づいたものですので、しっかりとしたエビデンスによる解説および、ストレス改善のための提案を行います。神経美学の知見にもとづいて、脳科学の専門域からのエビデンスをもとに提案するということです、体験者のストレス解消にも寄与できるインテリア空間分析の専門員を養成していきます。インテリアの中に初めて、人間の五感に働きかけられるような、環境の「見える化」提案ができるストレスアナリストの資格を取得し、多くのインテリアコーディネーターがさらに活躍し、社会貢献できる環境を広げていきたいと考えています。

――お忙しい中、お話いただきましてありがとうございました。

(聞き手 佐藤敬広)